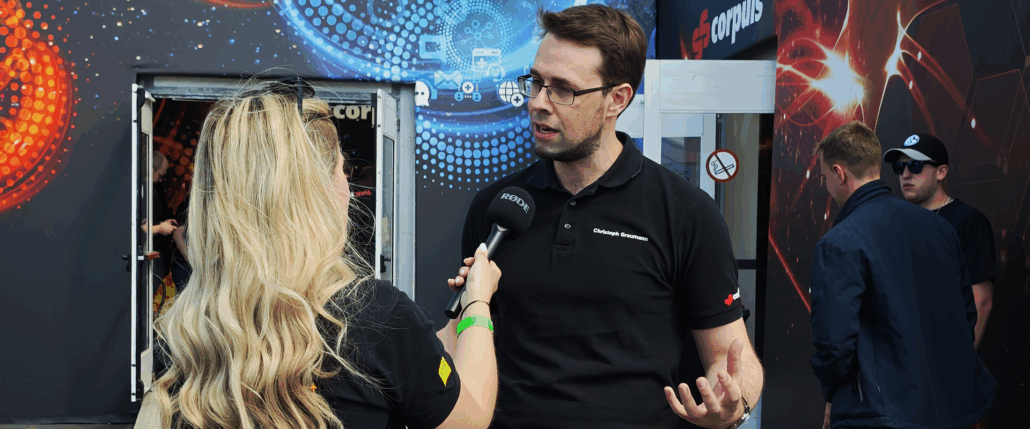

Rettung Digital RETTmobil Edition „Am Puls des Rettungsdiensts“

pulsation IT im Interview über Digitalisierung, Telemedizin und den Menschen im Mittelpunkt des Rettungsdiensts

Wenn Sekunden zählen, darf Technik nicht bremsen.

Das weiß das Team von pulsation IT genau – und entwickelt digitale Lösungen, die den Rettungsdienst smarter und die Zusammenarbeit mit dem Telenotarzt einfacher machen. Im #RettungDigital Interview mit dem Mercedes Starke vom ADAC Telenotarzt verraten Florian, Markus und Max, wie ihr System funktioniert, wo KI heute schon unterstützt – und warum echte Innovation vor allem eines bedeutet: mehr Zeit für den Menschen hinter dem Einsatz.

Mercedes Starke:

Ich freue mich, heute mit euch – Florian, Markus und Max von pulsation IT – auf der RETTmobil 2025 zu sprechen. Ihr habt etwas Neues mitgebracht, das in Richtung Digitalisierung und Weiterentwicklung geht. Was steckt dahinter?

Maximilian Hesse:

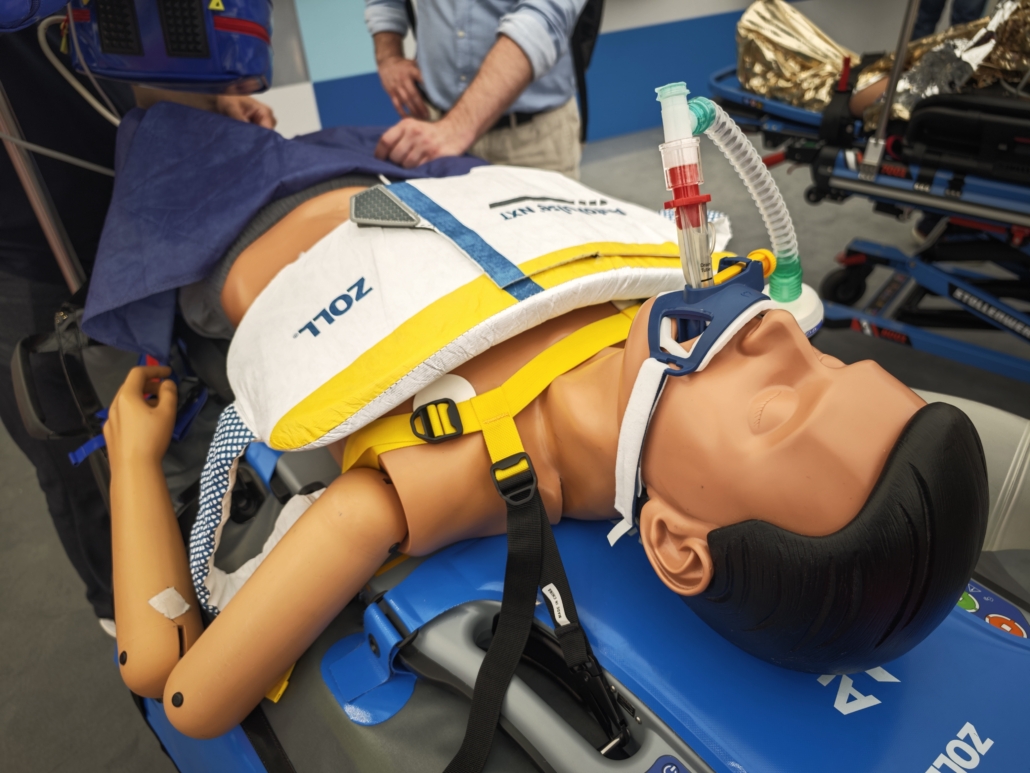

Wir präsentieren unser TNA – Tele-Notarzt-System. Es ist vollständig in unsere medizinische Dokumentation integriert, kann aber auch eigenständig genutzt werden. Die Lösung ist browserbasiert und ermöglicht dem Telenotarzt ein flexibles, smartes Arbeiten – egal, wo er gerade ist.

Mercedes:

Ein großes Thema ist dabei sicher der Datenschutz, oder?

Markus Goebel:

Absolut. Datenschutz hat bei uns oberste Priorität. Wir hosten unsere Systeme geo-redundant in deutschen Rechenzentren, nach höchsten Sicherheitsstandards – inklusive ISO-Zertifizierungen und C5-Testaten. Das System ist so konzipiert, dass der Telenotarzt flexibel von überall aus arbeiten kann, ohne Kompromisse bei der Datensicherheit.

Einblick in die Anwendung

Mercedes:

Dann schauen wir doch einmal in die App. Wie funktioniert sie genau?

Max:

Gerne. Der Rettungsdienst kann über unser System den Telenotarzt direkt alarmieren und sofort alle relevanten Einsatzdaten teilen – von Vitalwerten über EKGs bis hin zu Diagnosen. Neben der Sprachverbindung gibt es auch eine integrierte Videoverbindung. Zusätzlich haben wir eine Chatfunktion eingebaut, die besonders hilfreich ist, wenn der Telenotarzt mehrere Konsultationen gleichzeitig betreut. Darüber kann er Anweisungen geben oder Rückfragen stellen, ohne sofort sprechen zu müssen. Ein weiteres Feature ist die Delegation: Der Telenotarzt kann per Mausklick Medikamente oder Maßnahmen anordnen – mit Dosierung, Zusatzhinweisen und allem, was dazugehört. Der Rettungsdienst sieht das direkt auf seinem Tablet und kann die Anweisung bestätigen oder begründet ablehnen, etwa bei einer bekannten Allergie. So läuft die Kommunikation sicher, effizient und nachvollziehbar ab – selbst ohne Telefonat.

KI, Qualitätsmanagement und Integration

Mercedes:

Das klingt so, als würde euer System den Telenotarzt aktiv entlasten. Wie steht ihr dabei zum Thema Künstliche Intelligenz?

Markus:

Es wäre fahrlässig, heute nicht über KI nachzudenken. Wir gehen damit allerdings sehr behutsam um. In ersten, universitär begleiteten Modellprojekten testen wir KI-Anwendungen in einem geschützten Umfeld. Ziel ist es, das Rettungsdienstpersonal zu entlasten – zum Beispiel, indem Informationen aus Medizinprodukten oder Gesprächen automatisch erkannt und an der richtigen Stelle dokumentiert werden.

Mercedes:

Das ist auch aus Sicht eines Telenotarztbetreibers spannend – gerade beim Thema Qualitätsmanagement. Wenn die Dokumentation integriert ist, lassen sich die Daten sicher auch einfacher auswerten?

Markus:

Genau. Wir sind seit über zwölf Jahren Anbieter digitaler Einsatzdokumentation und auf über 3.000 Fahrzeugen aktiv. Aus dieser Erfahrung heraus haben wir das Telenotarzt-System von Beginn an so entwickelt, dass es sich nahtlos in bestehende Prozesse einfügt. Die Echtzeitübertragung von Dokumentationsdaten zwischen Rettungsdienst und Telenotarzt ist dabei zentral – ohne Schnittstellen, vollständig synchron und integrativ.

Schnittstellen und Zusammenarbeit

Mercedes:

Ein großes Thema sind auch Schnittstellen. Es gibt viele Systeme, die irgendwie miteinander kommunizieren sollen. Wie geht ihr damit um?

Markus:

Standards wären wünschenswert – aber die Realität ist oft anders. Deshalb versuchen wir, Schnittstellen so weit wie möglich zu vermeiden, indem wir Dokumentation und Telenotarzt-System direkt integrieren. Wo unterschiedliche Systeme im Einsatz sind, bieten wir aber offene Schnittstellen, um die Anbindung zu ermöglichen. Das funktioniert meist gut, stößt aber je nach Systemlandschaft an Grenzen. Besonders wichtig ist für uns die Einbindung der Leitstellen: Je nach Region läuft die Alarmierung direkt zwischen Rettungsmittel und Telenotarzt oder über die Leitstelle. Beide Varianten können wir technisch abbilden.

Blick in die Zukunft

Mercedes:

Wenn ihr euch etwas wünschen könntet – wo steht euer System, der Telenotarzt und die Notfallmedizin in 15 Jahren?

Florian:

Ich glaube, in 15 Jahren schreiben wir keine Einsatzberichte mehr von Hand. Die Dokumentation entsteht automatisch – durch KI-gestützte Spracherkennung und intelligente Systeme, während wir uns auf den Patienten konzentrieren. Wir als Software treten dann in den Hintergrund, die Qualität der Daten bleibt aber gleich oder wird sogar besser.

Markus:

Genau. Unser Ziel ist es nicht, immer neue Tools zu entwickeln, sondern den Menschen mehr Zeit für das Wesentliche zu geben: Patientenversorgung. Der Telenotarzt soll sich keine Gedanken mehr über Dokumentation oder Pflichten machen müssen – das läuft im Hintergrund.

Max:

Aus meiner Sicht als Rettungsdienstler wünsche ich mir, dass alles so automatisiert funktioniert, dass wir mehr Zeit für den Patienten haben – ohne ständige technische Ablenkung. Alles andere sollte „nebenbei“ passieren.

Mercedes:

Das fasst es schön zusammen: Am Ende steht immer der Patient im Mittelpunkt. Vielen Dank euch dreien für das Gespräch – und ich bin gespannt, wie sich euer System weiterentwickelt.

pulsation IT:

Danke!